勾玉と薬膳の歴史

The History of Magatama and

Local Herbal Medical Meals

History episode 01

献上品の栄を賜る勾玉はなぜ、

玉造温泉で作られるのか。

Why are magatama beads,

which are a great gift,

made at Tamatsukuri Onsen?

花仙山と古代出雲の玉作り

玉造温泉の東に位置する標高約200mの花仙山は、古くからめのうを産出することで広く知られ、特に深緑色の青めのうは出雲石とも呼ばれて珍重されてきました。天平五(七三三)年に記された『出雲国風土記』には「玉作山」と記されています。

当地の地名である玉造(玉作)は、弥生時代の終わり頃から平安時代にかけて、花仙山で産出するめのうを玉に加工する専業集団が居住していたことによるものです。花仙山周辺には、玉作り遺跡が多数残されています。しかし平安時代から後、玉の需要がなくなり、その技術は途絶えてしまいました。

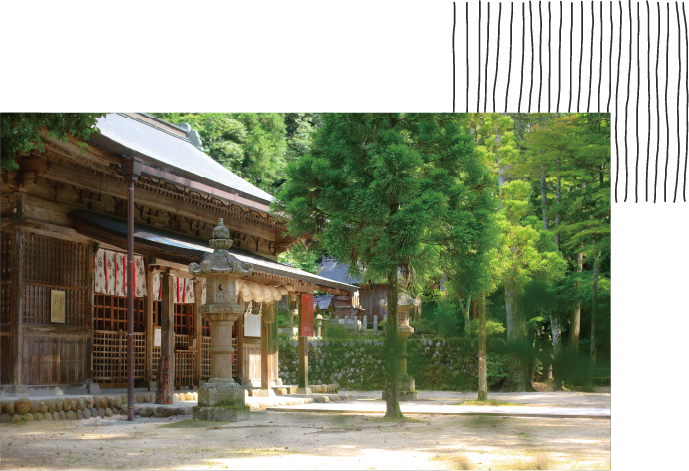

『風土記』にも記された玉作湯神社

玉作湯神社は、玉造温泉街の上手、中世の山城・要害山のふもとに位置しています。奈良時代に完成された「出雲国風土記」に「玉作湯社」と記された歴史の古い神社で、式内社)でもあります。祭神は、櫛明玉命(玉作りの神)、大名持命(国造りの神)、少彦名命(温泉の神)の3神で、韓笛伊大神社を合わせて祭っています。

出雲大社と関連あることも天孫降臨の際には、櫛明玉命は随従の五部の神の御一神で製玉を司られ、又、古語拾遺(807年)に「櫛明玉命は出雲国玉作の祖也」と記され、更に同書に「櫛明玉命之孫、銀が玉を作る。其の、今出雲国に在り、毎年調物として、其の玉を進む」と見えています。玉作湯神社の御祭神の命が此の地に於て、此地の原石を以て、宝玉を製作せられた上代の御遺物が所蔵され、今に此地から発見せられ、本神社に奉納されて居る事は、玉造の地名と合致して、上代の盛業を偲び誠に尊敬にたえません。

江戸時代には、温泉の神として親しまれ、「湯発締」、「湯絵締」、「玉作(造)湯神社」などと様々に呼ばれていました。本殿は、江戸時代期、1857(安政4)年再建の大社造り。8種間刻が多く装飾性に富んでいます。境内には、出雲玉作跡出土品収蔵庫があり国者定の重要文化財も保管されています。境内自体も全域が玉作跡として国の指定史跡となっています。

勾玉文化の発展

弥生時代から始まった玉湯での玉作りは、ついに平安時代で途絶えてしまいました。しかし、江戸時代の終わりごろ花仙山の碧玉やめのう”を使って再開されることになりました。

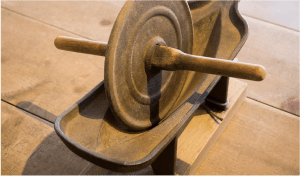

江戸時代の末期、天保(1830年~1844年)のころ、湯町村の伊藤仙右衛門は、(勾玉作り)めのう細工技術の習得を目指して、若狭国遠敷村に50日ほど滞在し帰郷しました。こうして何百年の時を越えて、玉湯の地に玉の加工技術がよみがえったのです。

現在、玉造温泉の地でこの技術を継承しているのは、めのうやしんぐうだけとなりました。平成天皇、令和天皇即位の際も献上品の栄を賜り、ここ玉造温泉の地で歴史と伝統を守り続けています。